「『らぶあんどきゅーと』が無い!売り切れたんだ!」

本屋で、娘が悲痛な声を上げた。

お目当ては、きらびやかなドレスをまとったプリンセスたちが微笑む、幼児向け雑誌。しかし、その日の書棚に、彼女の“推し”の姿はなかった。

がっかりして店内をさまよう娘。そして、次に彼女が手に取ったものを、私は二度見した。

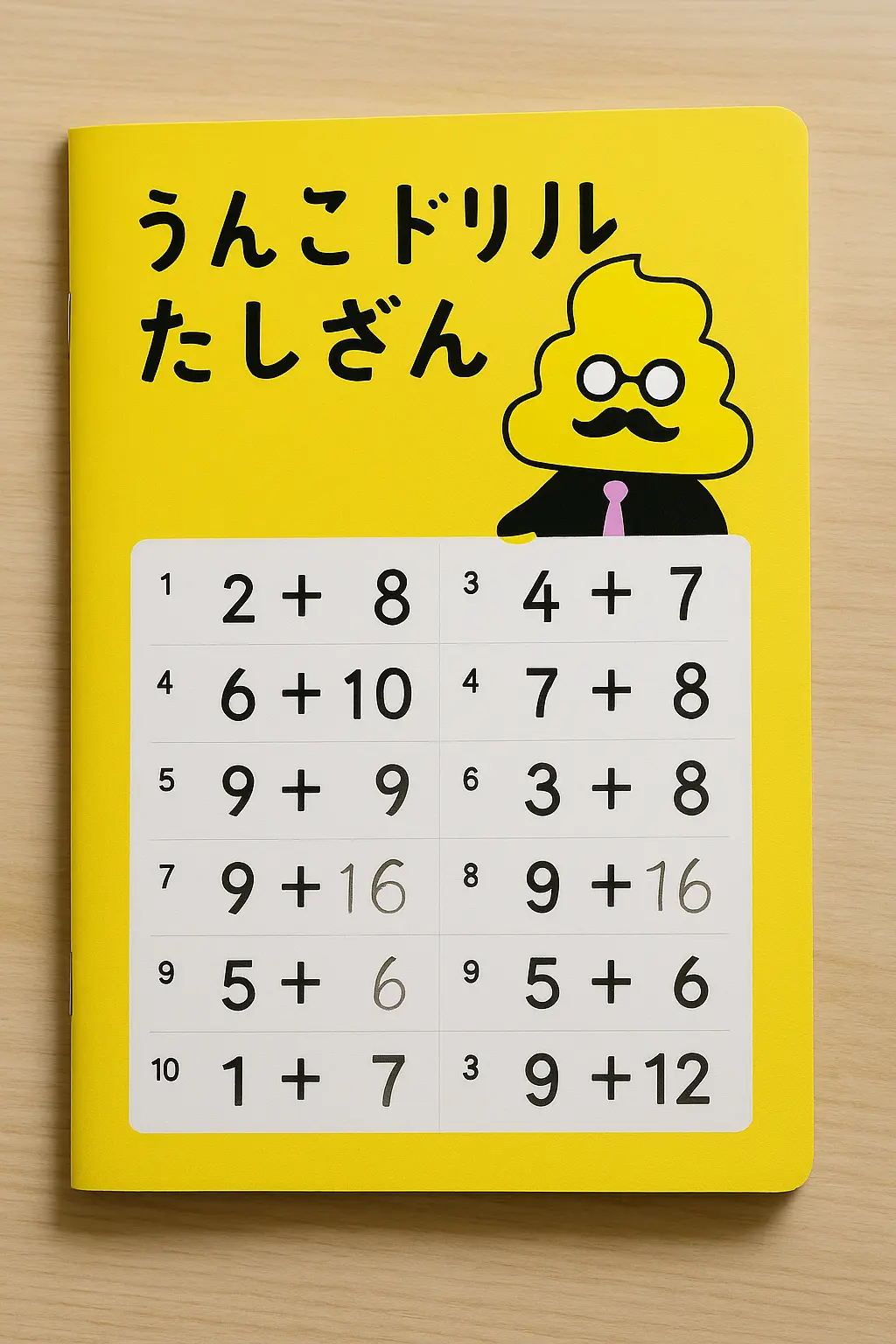

「うんこドリル」

プリンセスと、ウンコ。

あまりにもかけ離れた世界観。親の脳内は、バグを起こ寸前だ。

だが、「これ、やってみる!」と言い放った彼女の目は、確かに輝いていた。

この時、私はまだ知らなかった。この一冊のドリルが、娘の中に眠っていた**「学びの火山」を大噴火させる、起爆装置**になることを。

この記事は、

- 子供の「やる気スイッチ」が、一体どんな瞬間に押されるのか知りたいあなた

- ドリルや勉強をさせたいのに、子供が全く興味を示さず悩んでいるあなた

- 「足し算の繰り上がり」という最初の壁を、親子でどう乗り越えればいいか知りたいあなた

へ向けて書いている。

これは、ただの育児日記ではない。子供のポテンシャルを最大限に引き出し、「自ら学ぶ子」を育てるための、超具体的な観察記録であり、実践マニュアルである。

逆さの数字と「あっち行ってて!」という独立宣言

ドリルとの格闘が始まった。

最初は、数字の形すらおぼつかない。「4」「6」「9」あたりは、頻繁に鏡文字となって紙面に登場する。

だが、娘は諦めなかった。

ページをめくるごとに、歪んでいた数字は少しずつ形を整え、自信を取り戻していく。その姿に、見ているこちらが胸を熱くする。

そしてある時、彼女は言った。

「お父さんは、あっち行ってて」

ああ、きた。**「独立宣言」**だ。

一人でやり遂げたい。自分の力で乗り越えたい。その小さなプライドが芽生えた瞬間。

言われた通り、私はリビングの隅へ移動する。しかし、静寂はすぐに破られた。

「2タス8は、10にきまってんじゃん!」

「4タス3は7か。また7じゃん!」

「あー、かんたんかんたん!」

聞こえてくるのは、けたたましい実況中継。

それは、単なるひとり言ではない。声に出して答えを確認し、自分の思考を肯定し、自らを鼓舞する、**神聖な「学びの儀式」**なのだ。

この時、親がすべきことはただ一つ。

「息を殺して、見守ること」。それ以外にない。

「オムツじゃない!」小さなプライドが、人を成長させる

「おとうさん、6やって!」

計算の途中、娘が助けを求めてきた。

私が指で「6」の形を作って見せると、「そうそう」と頷き、再び問題に向き合う。

なるほど。「答えを教えろ」ではない。「ヒントをくれ」ということか。

「教わる」のではなく、「自ら聞き、ヒントを得て、自分で解く」。

このサイクルこそが、知識を血肉に変える最短ルートだ。

その夜、事件は脱衣所で起きた。

風呂上がりに裸でうろつく娘に、私はつい、いつもの癖で言ってしまう。

「早くオムツとパジャマ着て」

すると、娘は腰に手を当て、私をキッと睨みつけて言い放った。

「オムツじゃないよ!もうあかちゃんじゃないんだから!たしざんもやってるんだから!」

完璧な三段論法。ぐうの音も出ない。

そうだ、彼女はもう「お世話される赤ちゃん」ではない。自らの意志で「足し算」という知的挑戦に立ち向かう、一人の人間なのだ。

「できた!」という成功体験は、学力だけでなく、強烈な自己肯定感とプライドを育む。うんこドリルは、娘に数字の概念と、ひとりの人間としての尊厳を同時に授けてくれたのである。

親は知っている。P49に潜む「最初の絶望」を

「明日もはやくおきて、うんこドリルやる!」

そう宣言して眠りについた娘。

その学びの炎が、永遠に燃え続けることを私も願っている。

だが、私は知っている。この先に、巨大な壁が待ち受けていることを。

パラパラとページをめくり、確認する。あった。P49、「繰り上がりの足し算」。

「8タス5」

5を2と3に分解し、まず8と2で10の塊を作り、残りの3を足す。

この、算数における最初の抽象的な概念のジャンプを、彼女はどう乗り越えるのか。

目に浮かぶようだ。

「なんでーーー!」「ぜんぜんちがうじゃん!」「もう、わかんない!」

そう叫び、ドリルを放り出す娘の姿が。

だが、それでいい。

その「わかんない!」という絶叫こそ、彼女が本気で問題に挑んだ証なのだから。

【結論】親がすべきは「ティーチング」ではなく「コーチング」だ

今回の「うんこドリル事変」を通して、私は子供の学びにおける親の役割を再定義した。

親は、知識を上から教える「先生(ティーチャー)」であってはならない。

子供の横に座り、その挑戦を励まし、必要な時だけヒントを与える**「伴走者(コーチ)」**であるべきなのだ。

子供が「一人でやる!」と宣言したら、それは成長の絶好の機会。

親がすべきことは、手や口を出すことではない。**「聞かれるまで、待つ」**ことだ。

子供は、本当に助けてほしい時、必ず自分からSOSを発信する。

その時までグッとこらえ、成功体験を“自分の力で掴んだ”と実感させてやること。それこそが、子供の「学びの火」を、さらに大きく燃え上がらせる唯一の方法なのである。

【実践マニュアル】「足し算の壁」を親子で乗り越えるためのチェックリスト

さあ、ここからは超・実践編だ。

あなたの子供がドリルでつまずいた時、このリストが必ず役に立つ。

| フェーズ | 親のアクション | 絶対にしてはいけないNG行動 |

| 導入期 (数字の形が不安定) | 「お、いいね!」と形より意欲を褒める。 多少の歪みは完全にスルー。 | 「違うでしょ、4はこう書くの!」と最初から完璧を求めること。 |

| 没頭期 (ひとり言で実況中継) | 存在感を消し、聞き耳を立てる。<「すごい集中力だね」と後で褒める。 | 「静かにやりなさい」と集中を妨げること。 |

| SOS期 (「やって」と助けを求める) | 答えではなく、ヒントを出す。 指やおはじきで「見える化」してあげる。 | 「なんでわからないの?」と能力を否定する言葉をかけること。 |

| 壁・絶望期 (「わかんない!」と叫ぶ) | 「むずかしいよねー!」とまず共感する。 一旦ドリルを閉じて休憩させる。 | 「ほら、さっき教えたでしょ!」と過去の指導を持ち出すこと。 |

| 飽き・停滞期 (ドリルに見向きもしない) | 「またやりたくなったらやろう」と放置。 ドリルを隠さず、目につく場所に置いておく。 | 「せっかく買ったのにもったいない!」と親の都合を押し付けること。 |

プリンセスから始まった探求の旅は、うんこを経て、足し算の世界へ。

子供の成長とは、かくもドラマチックで、予測不可能なものなのである。